Nützlinge und Bienen

Insekten, kleine Säugetiere, Reptilien und Vögel sind im Garten nützlich. Sie fressen Schädlinge, bestäuben Blüten oder tragen zur Bodenverbesserung bei. Auf dieser Seite stellen wir im ersten Teil einige Nützlinge vor und geben Tipps, was ihr in euren Gärten dafür tun könnt, um ihnen gute Lebensbedingungen zu bieten. Im zweiten Teil geht es um Bienen, hier findet ihr einen kurzen Überblick über grundlegende Fragen der (konventionellen) Bienenhaltung.

Insekten als Nützlinge

Bei vielen Insekten sind oft nur die Larven als Schädlingsvertilger nützlich. Sie jagen entweder ihre Beute (Räuber) oder entwickeln sich in einem Wirtstier und töten es auf diese Weise (Parasiten). Erwachsene Insekten ernähren sich oft nur von Honigtau, Nektar und Pollen. Die Massenvermehrung von Schädlingen wird am besten durch ein Zusammenwirken verschiedener Nützlinge eingedämmt, da sie zu unterschiedlichen Zeiten auftreten und unterschiedlich aktiv sind.

Einige der wichtigsten Schädlingsvertilger: Florfliegen und ihre Larven („Blattlauslöwen“), die Larven der Schwebfliege sowie Marienkäfer und ihre Larven fressen hauptsächlich Blattläuse und Milben. Laufkäfer machen sich unter anderem über Raupen (z. B. Kohlweißling), Spinnmilben, Blattläuse, Kartoffelkäfer, Drahtwürmer und sogar Schnecken her. Ohrwürmer sind nachtaktive Allesfresser, ihre bevorzugte Kost sind Blattläuse und Spinnmilben. Sind keine Beutetiere in der Nähe, fressen sie auch Pflanzen an. Schlupfwespenweibchen legen ihre Eier z. B. in Blattläusen ab, die Larven saugen diese dann aus.

Bienen und Hummeln dezimieren zwar keine Schädlinge, sind aber bei der Bestäubung unverzichtbar. Auch Schmetterlinge sind wichtige Bestäuber. Rund 80 Prozent aller Pflanzen sind auf Bestäubung durch Insekten angewiesen, Honigbienen sind dabei die wichtigsten Bestäuber. Sie sind „blütenstet“, d. h., bei einem Flug fliegen sie hauptsächlich die Blüten einer Pflanzenart an. Ihre Auswahl wird unter anderem vom Zuckergehalt des Nektars bestimmt, nur wenn dieser mindestens 20 Prozent beträgt, kommen die Blüten in Betracht. Wildbienen, die im Gegensatz zu den Honigbienen keine Staaten bilden und solitär leben, fliegen schon bei kühleren Temperaturen als die Honigbienen und wählen auch Blüten mit einem Zuckergehalt von unter 20 Prozent. Für ihre Brut nutzen sie morsches Holz, alte Käfergänge oder Pflanzenstängel. Zu den Wildbienen findet ihr weiter unten ein Webinar. Weitere Informationen gibt es u. a. auch bei der Deutschen Wildtier Stiftung oder etwa unter Faszination Wildbienen. Hummeln stehen unter Naturschutz. Sie sind im Vergleich zu Bienen relativ temperaturunempfindlich und fliegen auch in kalten, nassen Sommern.

Regenwürmer richten zwar nichts gegen Schädlinge aus, durch den Bau von Röhren durchlüften sie aber den Boden und reichern den Humus mit Pflanzennährstoffen an.

Wie ihr Insekten helfen könnt, erfahrt ihr u.a. auf der Seite vom NABU. Materialien rund um Bestimmung, Schutz und Förderung von Schmetterlingen findet ihr hier. Dieser praxisnahe Erfahrungsbericht, aus dem Essbaren Waldgarten Göttingen, widmet sich dem Schutz von Wühlmäusen. Hier erfahrt ihr wie man mit Drahtkörben und Co. einen Wühlmausschutz selber bauen kann.

Nützliche Kleinsäuger, Reptilien und Vögel

Auch Kleinsäuger, Wirbeltiere und Vögel betätigen sich als Schädlingsvertilger. Spitzmäuse etwa fressen viele Schadinsekten sowie Schnecken. Igel laben sich unter anderem an (Nackt-)Schnecken, Engerlingen, Würmern und Asseln. Damit Igel leicht in den Garten gelangen können, sollten Zaunfundamente nicht zu hoch sein. Fledermäuse, die einzigen Säugetiere, die fliegen können, sind nachtaktiv und jagen dann Insekten. Bei Maulwürfen scheiden sich die Geister: Sie stehen unter Naturschutz und fressen z. B. Nacktschnecken, junge Wühlmäuse, Engerlinge, Würmer sowie Maulwurfsgrillen, außerdem lüften sie den Boden. Trotzdem sind ihre Hügel nicht immer willkommen. Dann helfen sanfte Methoden, wie etwa Ultraschall, sie zu vertreiben. Maulwürfe meiden außerdem Lärm (Feiern, spielende Kinder) und bestimmte Gerüche wie z. B. Holunderblätterjauche. Zauneidechsen erbeuten Schnecken, Spinnen und Würmer, Kröten vertilgen Schnecken und Schneckeneier, Würmer, Asseln, Spinnen, Insekten (darunter viele Schädlinge). Und Vögel fressen Insekten, Raupen, Maden, Larven und Läuse bzw. füttern ihre Jungen damit.

Lebensräume schaffen

Gegen chemische Pflanzenschutzmittel spricht unter anderem, dass sie nicht nur Schädlinge, sondern auch nützliche Insekten töten. Zudem nehmen Vögel, Igel, Eidechsen und Fledermäuse, die solche Insekten fressen, das Gift auf und werden geschädigt. Es können auch Rückstände in Obst und Gemüse verbleiben. Stattdessen solltet ihr geeignete Bedingungen schaffen, um Nützlinge anzusiedeln und ausreichend zu versorgen. Die Nützlinge kommen zeitversetzt, da ihr Auftreten u. a. von einem ausreichenden Nahrungsangebot abhängt. Daneben brauchen sie Nist-, Brut-, Rückzugs- und manche unter ihnen auch Überwinterungsmöglichkeiten. Viele der erwachsenen Insektennützlinge leben von Nektar. Damit Nutzinsekten lange Nahrung finden, sollten im Garten möglichst vom frühen Frühjahr bis in den späten Herbst Pflanzen blühen. Am besten pflanzt ihr so viele Pflanzen mit unterschiedlichen Blütezeiten wie möglich.

Wichtige Blütepflanzen für Insektennützlinge sind beispielsweise: Dill, Kerbel, Wilde Möhre, Mohn, Margeriten, Ringelblume, Kapuzinerkresse, Gemeine Schafgarbe, Wegwarte, Bienenfreund, Wiesenbärenklau, Ehrenpreis, Kornblume, Rainfarn, Große Brennnessel. Frühblüher sind Haselnusssträucher und Weiden. Weitere Informationen über Blütepflanzen, die gern von Bienen besucht werden, bietet das Faltblatt „Blumen im Garten – Bienen im Garten“ der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau.

Natürliche Strukturen und Materialien: Hecken und Sträucher bieten Lebensraum für Nützlinge wie Kröten, Eidechsen, Spitzmäuse, Igel, einige Vogelarten und Insekten. Der Boden unter der Hecke sollte im Winter dick mit Laub bedeckt bleiben, denn hier überwintern zahlreiche Nützlinge gern. Einige Interkulturelle Gärten, wie z. B. in Berlin-Lichtenberg, in Marburg und der Interkulturelle Heilgarten in Berlin-Moabit, haben Totholzhecken (Benjeshecken) angelegt (siehe auch Foto unten rechts). Dafür werden Äste, Reisig, Laub usw. zwischen zwei gegenüberstehenden Pfählen aufgeschichtet, um so Unterschlupf, Lebensraum und Nahrung für zahlreiche Nützlinge zu bieten. Eine Bauanleitung findet ihr zum Beispiel hier.

Holz, Laub- und Reisighaufen: In einer ruhigen Ecke des Gartens aus z. B. Ästen, Wurzeln, Baum- und Heckenschnitt oder Reisig und Laub aufgeschichtete Haufen bieten Unterschlüpfe, Nist- und Überwinterungsorte für Kröten, Eidechsen, Spitzmäuse, Igel sowie Marien- und Laufkäfer.

Steinhaufen: Lose aufeinandergelegte Steine bieten Hohlräume, in denen Kröten, Molche, Eidechsen und Insekten, wie z. B. Hummeln und Laufkäfer, Unterschlupf finden. Steinhaufen mit viel Sonne sind der ideale Aufenthalts- und Brutplatz für Zauneidechsen, im Winter ist ein Steinhaufen als Überwinterungsplatz für Marienkäfer und andere Insekten geeignet.

„Wildes Eck“: In einer (ruhigen) Gartenecke, die nicht kultiviert und gepflegt wird, siedeln sich häufig Pflanzen an, die bei Insekten beliebt sind. Das sind unter anderem Brennnesseln, Beifuß, Wildkräuter, Kletten und andere Nektarpflanzen.

Nisthilfen bauen: Fehlende natürliche Unterschlüpfe, Tagesverstecke, Brutplätze, Überwinterungsquartiere und Nisthilfen könnt ihr – zumindest für die Nutzinsekten – mit einfachen Mitteln selbst bauen. Sie haben auch in den kleinsten Gärten Platz. Nisthilfen müssen von vorn frei angeflogen werden können, sollten überdacht und vor Wind geschützt aufgestellt sein.

Niströhren: Hohle oder mit Mark gefüllte Pflanzenstängel (z. B. Schilf, Bambus, Holunder) zu ca. 20 cm langen Bündeln zusammenbinden und sie regen- sowie windgeschützt an einem sonnigen Platz aufhängen. Ihr könnt die Bündel auch in eine (alte Konserven-)Dose legen und diese dann ebenfalls aufhängen. Man kann auch einen einfachen Rahmen mit Dach bauen und die Stängel dort unterbringen. Um sicherzugehen, dass Vögel die Halme nicht für ihren Nestbau herausziehen, könnt ihr ein Ende des Bündels in Gips oder Lehm tauchen. Nisthilfen könnt ihr auch herstellen, indem ihr unterschiedlich große Löcher in unbehandelte Harthölzer (Baumscheiben oder Holzblöcke) bohrt. Besonders gern nutzen Insekten Löcher mit einem Durchmesser von 3–6 mm. Das Holz solltet ihr nicht ganz durchbohren, sondern hinten geschlossen lassen. Holzsplitter und querstehende Fasern wegschmirgeln, da die Insekten diese Löcher wegen Verletzungsgefahr nicht nutzen. Auch Risse im Holz führen zur Nichtbesiedelung, da hier Parasiten eindringen könnten. Nicht geeignet sind außerdem Nadelhölzer. Das austretende Harz kann die Flügel verkleben. Ebenfalls unzweckmäßig sind Weichhölzer, da sie bei Nässe zuquellen. Besonders Wildbienen nehmen Bündel aus Pflanzenstängeln und Bohrlöcher gern an. Sie füllen die Nisthilfen mit Nahrung und legen dann ihre Eier dort ab. Die ersten Wildbienenarten sind ab März unterwegs. Grundsätzlich könnt ihr mit dem Bau solcher Nützlingshotels Unterkunftsmöglichkeiten auf engstem Raum für eine Vielzahl von Insekten wie Wildbienen, Laufkäfer, Schlupfwespen, Schwebfliegen oder Marienkäfer schaffen. Neben den oben beschriebenen Nisthilfen gibt es noch zahlreiche andere Formen, so z. B. Tonplatten, in die mit einer Stricknadel Gänge gebohrt werden.

Weitere Informationen:

Nisthilfen und Unterkünfte für Nützlinge (PDF)

Nisthilfen für Wildbienen und Wespen Wildbienen - Lebensräume in der Stadt erhalten

Nützlingsbedürfnisse im Einzelnen:

Ohrwürmer fühlen sich in mit Holzwolle oder Stroh gefüllten Blumentöpfen wohl, die man „kopfüber“ an Bäume oder Sträucher hängt, die von Blattläusen befallen sind. Ein Drahtgitter verhindert das Herausfallen des Strohs. Den Topf solltet ihr so aufhängen, dass er einen Stamm oder Ast berührt, damit die Ohrwürmer ihn leichter besiedeln können. Sobald die Blattläuse vertilgt sind, müsst ihr den Topf umhängen, weil die Tiere sonst Früchte anfressen.

Fledermäuse brauchen tagsüber einen Unterschlupf. Das kann ein Astloch oder ein selbst gebauter Fledermauskasten sein.

Vögel nutzen (selbst gebaute) aufgehängte Nistkästen. Zudem helfen aufgestellte Tränken und im Winter ausgelegtes Futter.

Webinar: Insektenvielfalt in Gemeinschaftsgärten

Gemeinschaftsgärten bieten Lebensraum für eine große Vielfalt an Insekten, die eine wichtige Rolle in produktiven Ökosystemen spielen, z. B. als Bestäuber, natürliche Feinde und Schädlingskontrolleure. Die Referentinnen – urbane Agrarökologinnen und eine ausgebildete Permakultur-Praktikerin – diskutieren die Rolle von Insekten in Gärten und stellen spezifische insektenfreundliche Strukturen vor, die ihr in jeden Gemeinschaftsgarten integrieren könnt.

Download der Präsentation hier.

Webinar: Lebensraum für Vögel schaffen in Gemeinschafts-gärten

Das Webinar beschäftigt sich mit Gemeinschaftsgärten als Lebensraum für Vögel. Welche Möglichkeiten haben Gärtner*innen, Vögel in ihrem Garten zu fördern und zu unterstützen? Dabei geht es auch generell um die Rolle von Vögeln in unserer Natur. Ihr erfahrt einiges über markante Arten, die in euren Gemeinschaftsgärten vorkommen können.

Bienenprojekte in Gemeinschaftsgärten

Bienenhaltung ist ein uraltes, in allen Kulturen bekanntes Handwerk. Wildbienen leisten zusammen mit Honigbienen und Hummeln den größten Teil der Befruchtung von Blumen und Gehölzen. Wildbienen sind im Unterschied zu Honigbienen Solitärbienen. Sie bilden keine Völker. Viele Arten sind vom Aussterben bedroht, da es an Nistplätzen, -material und Nahrung mangelt. Mehr zu Wildbienen in Gemeinschaftsgärten erfahrt ihr im Webinar "Wildbienen fördern in Gemeinschaftsgärten". Zu einem intakten und lebendigen Garten gehören Bienen. Sie sind für die Bestäubung der Blütenpflanzen unerlässlich. Mit einer respektvollen und nachhaltigen (Honig-)Bienenhaltung können (Interkulturelle) Gemeinschaftsgärten zum Naturschutz beitragen. Auch wenn ihr selbst keine Bienen haltet, könnt ihr sie fördern und auf Pflanzenschutzmittel verzichten, die Bienen gefährden. Auch mit dem Bau von Nisthilfen für Wildbienen und Hummeln, dem Anbau von Futterpflanzen für Bienen, der Anpflanzung von Gehölzen, Stauden und Kräutern, die Bienen gern besuchen oder mit naturbelassenen Flächen könnt ihr einen Beitrag leisten. (Honig-)Bienenprojekte bereichern Gartenprojekte um eine weitere Nutzungsform, die bei der Gartengemeinschaft und Nachbarschaft auf sehr viel Interesse stößt. Und sie ermöglichen neue Kooperationen: mit lokalen Imkervereinen etwa oder Schulen und Kitas. Aktionen und Feste rund um die Bienenhaltung bieten außerdem zahlreiche Anlässe, gemeinsam aktiv zu werden. Der gemeinsame Blick ins Bienenvolk lässt staunen, und der eigene Honig ist nicht zuletzt ein Erzeugnis, das alle Mitglieder stolz macht.

Ein Bienenprojekt aufzubauen, bedeutet zunächst, dass eine Person aus dem Garten sich verbindlich um die Bienen kümmert und sie regelmäßig gewissenhaft pflegt. Gibt es in der Gartengruppe noch niemanden, der*die sich mit der (konventionellen oder wesensgemäßen) Imkerei auskennt, sollten sich die Interessierten fortbilden und unbedingt Begleitung durch eine*n Imker*in suchen (Imkerpatenschaft). Dann steht eine im Imkereihandwerk erfahrene Person mit Rat und Tat zur Seite. Fragt dafür Imkervereine vor Ort oder macht in Geschäften mit Imkereibedarf und in einschlägigen Zeitschriften auf das Projekt aufmerksam.

Viele Gemeinschaftsgärten mit Bienenprojekten setzen auf wesensgemäße Bienenhaltung. Dazu gibt es u. a. bei Mellifera Informationen und ein weit reichendes Netzwerk von Imkerinnen und Imkern, die mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Die weiteren Ausführungen beruhen auf Empfehlungen von Mellifera e. V. und Erfahrungen aus Gemeinschaftsgärten mit Bienenprojekten.

Wesensgemäße Bienenhaltung

Wesensgemäße Bienenhaltung orientiert sich an den natürlichen Bedürfnissen des Bienenvolks. Sie respektiert das gesamte Bienenvolk einschließlich seiner Waben als einen Organismus, als ein Ganzes, in der Imkersprache „Bien“ genannt. Imkerlich drückt sich das insbesondere in der Wahrung der Integrität des Brutnestes, dem Naturwabenbau und der Vermehrung über den Schwarmtrieb aus. Schwarmzeit ist in etwa Ende April bis Anfang Juni.

Grundausstattung - Was braucht ihr?

- Bienenstöcke und einen geeigneten Aufstellplatz

- Bienenschwarm oder Bienenvolk (am besten von Imker*innen in der Region). Tipp: Besser als rein gezüchtete Rassen (Buckfast oder Carnica) ist es, auf mehrere Jahre am Standort angepasste Bienen zu setzen.

- Stockmeißel (Werkzeug für viele Handgriffe am Bienenstock)

- Imkerjacke mit Schleier, ggf. einige einfache Schleier für Gäste (auch in Kindergröße), ggf. Handschuhe

- Schwarmfangkasten (kann einfach selbst gebaut werden), Bienenbesen für den Schwarmfang oder Honigernte

- Rauchgerät (Smoker)

- Material für die Varroabehandlung

- Utensilien für die Winterfütterung (Eimer, Futtertasche, Futterzarge)

Weiteres kann hinzukommen, wenn Honig und später Bienenwachs gewonnen werden sollen. Eine kleine Honigernte kann aber auch ohne professionelles Equipment mit einfachen Küchenwerkzeugen oder selbst gebauten Vorrichtungen erfolgen. Eine Anleitung findet ihr hier.

Tipp: Prüft, was davon bei lokalen Imker*innen oder einem Imkerverein entliehen oder mitgenutzt werden kann oder als Sachspende eingeworben werden kann.

Bienenbehausung: die Beute

Um die individuelle Ausbildung des Wabenkörpers zu fördern und seine Integrität im Umgang mit den Bienen zu wahren, werden bei der wesensgemäßen Haltung Bienenbehausungen (in der Imkersprache auch „Beute“ genannt) gewählt, in denen die Bienen ihren kompletten Brutbereich in einem Raum einrichten können. Das können zum Beispiel sogenannte Einraumbeuten oder Trogbeuten sein, bei denen sich alle Waben horizontal auf einer Ebene befinden. Mit einem „Magazin“ imkert man vertikal: Der Raum für die Bienen wird vertikal erweitert. Für die wesensgemäße Bienenhaltung sind Magazine mit ungeteiltem Brutraum geeignet. Magazine mit geteiltem Brutraum hingegen nicht, weil das Brutnest sich dann über mehrere Kästen und Rähmchen-Etagen erstreckt, was auch einen sanften Eingriff erschwert. Mellifera empfiehlt u.a. die Bienenkiste, eine einfache, flache Holzkiste, die ihr auch selbst bauen könnt. Sie hat an der Stirnseite ein Einflugloch. Der Boden und die Rückwand der Kiste sind abnehmbar, alle anderen Teile sind fest miteinander verbunden. Der Schutzanstrich sollte für Bienen unbedenklich sein (Holzlasur).

Wann solltet ihr mit der Bienenhaltung beginnen?

Mit den Vorbereitungen beginnt ihr idealerweise im Herbst. Mit der Bienenhaltung selbst startet ihr am besten im Frühjahr, etwa Mitte März bis Anfang April, je nach Wetterlage.

Was müssen Anfänger*innen beachten?

- Bei einer Allergie gegen Bienengift nicht mit Bienen arbeiten! Unbedingt klären, ob eine Person aus der Gruppe, die mit den Bienen arbeiten möchte, eine Allergie hat. Imker*innen schützen sich bei einer Allergie mit entsprechenden Notfallsets

- Möglichst helle Kleidung und ggf. Schutzkleidung tragen

- Ruhige Bewegungen, das Flugloch frei halten, sich von hinten oder von der Seite nähern. Ruhig und entspannt ankommen, keine starken Düfte auftragen

Welche Standorte sind für Bienen geeignet?

Mit Erlaubnis des Grundstücksbesitzers darf man Bienenstöcke nahezu überall aufstellen (Stichwort „Ortsüblichkeit“), doch solltet ihr die Nachbarn informieren und eventuelle Sorgen und Ängste ausräumen. Es ist möglich, dass Kommunen und Gemeinden jeweils eigene Vorschriften haben, die ihr vorher erfragen müsst. Der Aufstellungsort sollte größtmöglichen Abstand zum Nachbargrundstück haben, sodass die Bienen es hoch überfliegen. Bei der Auswahl des Standorts darauf achten, dass das Bienenvolk (halb)sonnig, trocken und möglichst windgeschützt steht und Menschen nicht beeinträchtigt werden. Die Bienenkästen sollten lotrecht stehen und leicht erhöht, um Abstand von der Bodenfeuchtigkeit zu gewinnen.

Die Bienen brauchen vielfältige Nahrung (Pollen und Nektar/Honigtau) über das ganze Jahr. Reicht es nicht, müsst ihr mit Futter nachhelfen. Das kann auch notwendig sein, wenn ihr keinen Honig entnommen habt. Varroamilben sind eine Gefahr für die Bienen. Ein regelmäßiges, genaues Hinsehen, Diagnose und Behandlung der Bienen schreibt die Bienenseuchenverordnung vor und ist laut Mellifera unerlässlich, wenn man Bienen verantwortlich halten möchte und lange seine Freude an ihnen haben will.

Wie viel Zeit ist nötig?

Im Sommer müsst ihr die Beuten einmal wöchentlich kontrollieren (Krankheiten, ausreichender Futtervorrat, Schwarmstimmung, Unwetterschäden), im Winter zweimal pro Monat (z. B. Mäusebefall).

Winterfütterung

Bienen überwintern in Gemeinschaft, sie halten keinen Winterschlaf. Bei Außentemperaturen unter 12 Grad schließen sie sich zu einer engen Traube um die Königin herum zusammen. Durch Körpervibration hält das Bienenvolk über die Wintermonate im Inneren eine Temperatur von etwa 25 Grad aufrecht. Im Winter benötigen sie ggf. Ersatzfutter.

Darf selbst erzeugter Honig verkauft werden?

Honig aus eigener Produktion dürft ihr verkaufen, wenn ihr bestimmte Vorschriften und Gesetze einhaltet. Die Honig-Verordnung regelt, welche Eigenschaften und Qualitätsmerkmale das Produkt „Honig“ kennzeichnen, z. B. welche Restfeuchte Honig im Allgemeinen und spezifische Sortenhonige haben dürfen und wann sie überhaupt als Sortenhonige ausgewiesen werden dürfen.

Soll Honig in Verkehr gebracht (also verkauft oder verschenkt) werden, muss er etikettiert und u. a. mit folgenden Angaben versehen werden: Herkunft des Honigs, Füllmenge, Mindesthaltbarkeitsdatum, ggf. Los-/Chargennummer, Sortenbezeichnung, Kontaktinformationen des/der Imker*in.

Rechtliche Fragen zur Bienenhaltung

Bienenhaltung ist anzeige- aber nicht meldepflichtig. Der Besitz von Bienenvölkern muss registriert werden. Bei Ankunft eines Bienenvolks muss die Bienenhaltung dem örtlichen Veterinäramt angezeigt werden, und man erhält eine Tierhalternummer. Sowohl wegen möglicher Krankheiten oder potenzieller Streitigkeiten (z. B. mit Nachbarn) empfiehlt sich ein Versicherungsschutz. Um etwa über eine Imkerversicherung abgesichert zu sein, ist es ratsam, Mitglied in einem Imkerverein zu sein, der zum entsprechenden Imkerverband gehört. Ausführliche Informationen zu relevanten Gesetzen und Vorschriften findet ihr hier.

Was tun bei einem Bienenstich?

Im Falle eines Stichs den Stachel entfernen, und die Stichstelle mit einer Salbe oder einem Gel behandeln. Es ist ratsam, ein schmerzstillendes Gel parat zu haben. Hausmittel wie rohe Zwiebeln und zerriebene Spitzwegerichblätter sind schmerzlindernd. Die Stichstelle kann dick und rot werden. Sollte sich die Rötung ausbreiten und die gestochene Person Atembeschwerden haben, und/oder weiten sich ihre Pupillen, dann besser zum Notarzt gehen. Die entsprechenden Telefonnummern solltet ihr unbedingt griffbereit haben.

Mögliche Kooperationen

Wichtig sind Kontakte zu erfahrenen Imker*innen vor Ort, die besonders in der Anfangszeit beratend zur Seite stehen können. Auch ein Beitritt zum örtlichen Imkerverein ist empfehlenswert.

Gemeinschaftsgärten mit Bienenvölkern

In vielen Gemeinschaftsgärten gibt es bereits Bienenvölker(nicht bei allen wird wesensgemäß geimkert) , einige Beispiele:

- Berlin-Köpenick > Wuhlegarten

- Berlin-Neukölln > Perivoli

- Berlin-Schöneberg > Interkultureller Garten Rosenduft

- Berlin-Wedding > Himmelbeet

- Berlin-Prenzlauer Berg > mauergarten

- Berlin Neukölln > Prinzessinnengarten Kollektiv

- Dresden > Internationale Gärten Dresden

- Göttingen > Internationale Gärten Göttingen

- Hannover > Bienengarten

- Rostock > Interkultureller Garten

- Rostock Trier > Internationaler Frauengarten Trier

Die Internationalen Gärten Göttingen betreiben seit Langem (konventionelle) Bienenhaltung und haben eine Lehrimkerei aufgebaut. Die Beteiligten verfügen über sehr viel Erfahrung, was Bienenhaltung und Honiggewinnung angeht. Aber auch zum Verkauf von Honig und anderen Imkereiprodukten und den möglicherweise damit auftretenden Schwierigkeiten wie Preisbildung oder Verwendung des Gewinns konnten die Göttinger wichtige Erfahrungen sammeln, die sie gerne weitergeben. Weitere Informationen .

Webinar: Biologisches Imkern im Gemeinschaftsgarten

Kristin Mansmann erläutert in diesem Webinar den Ablauf des Bienenjahres und geht auf die Besonderheiten des biologischen Imkerns ein.

Download der Präsentation hier.

Webinar: Wildbienen fördern in Gemeinschaftsgärten

Das Webinar beschäftigt sich u. a. mit folgenden Fragen: Wie können Wildbienen (und andere Bestäuberinsekten) in Gemeinschaftsgärten gefördert werden? Welche Bedingungen sind förderlich? Auf was muss man beim Nistkastenbau achten?

Download der Präsentation hier.

Webinar: Wesensgemäße Bienenhaltung

Imkern im Einklang von Bienen, Menschen und weiterer Natur. Bei wesensgemäßer Bienenhaltung werden Bienen im Einklang mit ihrem natürlichen Lebenszyklus gepflegt: Sie vermehren und verjüngen sich über den Schwarmprozess und bauen ihre Waben selbst. Katrin Sonnleitner vom Mellifera e.V. stellt die wesensgemäße Bienenhaltung vor. Zu Beginn zeigt sie die Entwicklung der Bienenhaltung anhand von Bienenbehausungen früher und heute.

Download der Präsentation hier.

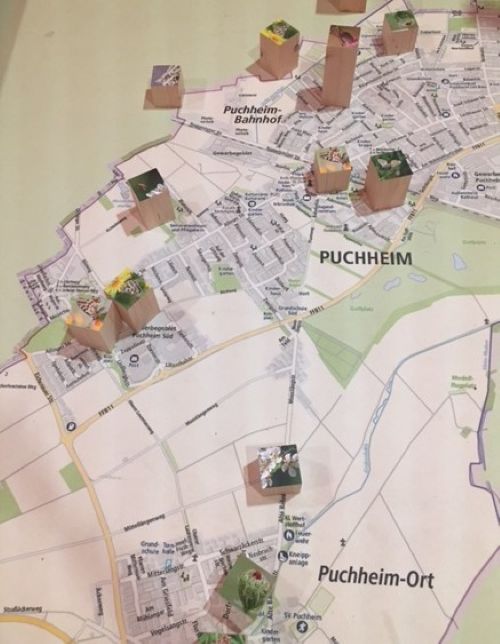

Die Stadt Puchheim bei München hat sich von der „Essbaren Stadt Andernach“ inspirieren lassen. 2016 gab der Vortrag des ehemaligen Andernacher Bürgermeisters den Anstoß zu dem vielfältigen Mitmachprojekt „Stadtbeete...

Die Stadt Puchheim bei München hat sich von der „Essbaren Stadt Andernach“ inspirieren lassen. 2016 gab der Vortrag des ehemaligen Andernacher Bürgermeisters den Anstoß zu dem vielfältigen Mitmachprojekt „Stadtbeete...

Am 08.März findet im Humboldt Forum ein Aktionstag von BERLIN GLOBAL zum Weltfrauen*tag statt!Insbesondere öffentliche Räume und somit auch Gemeinschaftsgärten spielen eine wichtige Rolle...

Am 08.März findet im Humboldt Forum ein Aktionstag von BERLIN GLOBAL zum Weltfrauen*tag statt!Insbesondere öffentliche Räume und somit auch Gemeinschaftsgärten spielen eine wichtige Rolle...

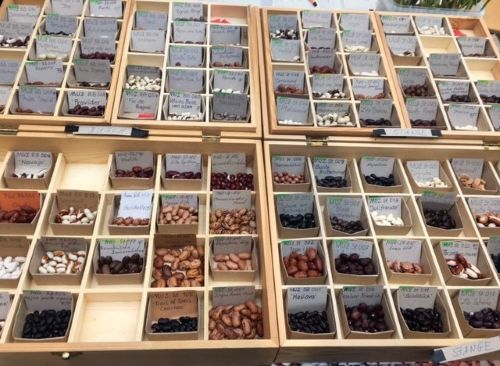

Jetzt ist die Zeit der Saatgutfestivals und Saatguttauschbörsen. An vielen Orten finden sie statt – zunehmend auch in Kooperation mit Gemeinschaftsgärten oder direkt in den Gärten selbst. Ziele sind u.a. die...

Jetzt ist die Zeit der Saatgutfestivals und Saatguttauschbörsen. An vielen Orten finden sie statt – zunehmend auch in Kooperation mit Gemeinschaftsgärten oder direkt in den Gärten selbst. Ziele sind u.a. die...

Neuste Kommentare