NETZWERK-NEWS

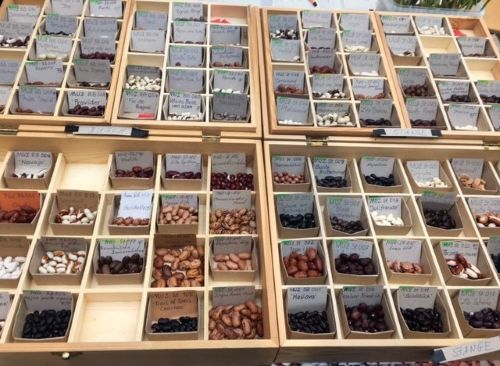

Ziele sind u.a. die Erhaltung der Sortenvielfalt sowie die Förderung der biologischen Vielfalt in den Gärten. Neben dem Tauschen bieten viele Börsen und Festivals Workshops und Vorträge an. Wissen wird geteilt, Erfahrungen ausgetauscht, es kann gefachsimpelt werden und Anfänger*innen treffen auf Expert*innen.

So organisiert beispielsweise das Ökologische Bildungszentrum in München schon zum achten Mal ein großes Saatgutfestival (01.03.), das auch Gemeinschaftsgärtner*innen mitgestalten. Das Hamburger Gemeinschaftsgarten-Netzwerk stellt auch dieses Jahr wieder das Saatgutfest in Hamburg (28.02.) auf die Beine. Und am Nürnberger Saatgutfestival mit Workshops, Aktionen und Kochshow (14.02) findet die Saatguttauschbörse im Gemeinschaftsgarten Nürnberger Stadtgarten statt. Auch immer mehr Bibliotheken bieten Saatgut an , u.a. die Zentral- und Landesbibliothek Berlin, die mit Partner*innen einen Tag rund um Saatgut (21.03.) organisiert.

Im Kalender des Vereins zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN) werden laufend neue Termine in ganz Deutschland veröffentlicht.

Für Gemeinschaftsgärtner*innen sind diese Veranstaltungen eine gute Gelegenheit, Saatgut für die kommende Saison zu erhalten und eigenes (keimfähiges, samenfestes) Saatgut weiterzugeben. Das Saatgut sollte mit Kulturart, Sortenname, ggf. kurzer Beschreibung und dem Jahr der Saatgutgewinnung beschriftet sein. Es darf nur getauscht/verschenkt und nicht verkauft werden.

Im Praxiswissen „Saatgut und Pflanzen vermehren“ sind Informationen zur Saatgutgewinnung und Stecklingsvermehrung zu finden. Vertiefende Materialien bietet außerdem das Projekt „Vielfalt bewahren – Wie geht das?“ des VEN unter anderem zu Aussaat und Anzucht, Samenernte, Saatgewinnung, rechtlichen Grundlagen und mit Tipps zum Saatgutkauf.

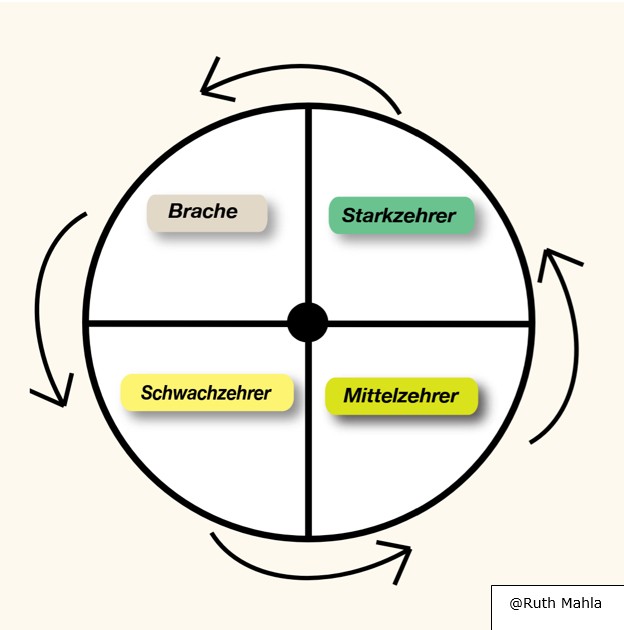

Die Prinzipien der traditionellen Vierfelderwirtschaft eignen sich gut, um die Praxis des biologischen Gemüseanbaus zu vermitteln und Neueinsteiger*innen einen Soforteinstieg in nachhaltiges Gärtnern zu ermöglichen. Der Grundgedanke ist einfach: Eine Fläche wird in vier gleich große Beete eingeteilt. Auf drei davon werden Gemüsearten mit unterschiedlich starken Nährstoffansprüchen angebaut. Auf dem vierten Beet wächst Gründüngung oder das, was von alleine aufkeimt. Der Boden kann sich ausruhen und neue Nährstoffe speichern. Jährlich rotieren die Nutzungen um ein Feld weiter. Diese Methode verhindert, dass der Boden ausgelaugt wird und für gute Ernteerträge immer mehr gedüngt werden muss. Mit etwas Praxis gelingt es, den fruchtbaren Humus im Beet zu vermehren.

Die Prinzipien der traditionellen Vierfelderwirtschaft eignen sich gut, um die Praxis des biologischen Gemüseanbaus zu vermitteln und Neueinsteiger*innen einen Soforteinstieg in nachhaltiges Gärtnern zu ermöglichen. Der Grundgedanke ist einfach: Eine Fläche wird in vier gleich große Beete eingeteilt. Auf drei davon werden Gemüsearten mit unterschiedlich starken Nährstoffansprüchen angebaut. Auf dem vierten Beet wächst Gründüngung oder das, was von alleine aufkeimt. Der Boden kann sich ausruhen und neue Nährstoffe speichern. Jährlich rotieren die Nutzungen um ein Feld weiter. Diese Methode verhindert, dass der Boden ausgelaugt wird und für gute Ernteerträge immer mehr gedüngt werden muss. Mit etwas Praxis gelingt es, den fruchtbaren Humus im Beet zu vermehren.

Im Webinar „Anbauplanung für Gemeinschaftsgärten“ erläutert die Bodenexpertin Ruth Mahla (Urbane Gärten München und BioDivHubs), was einen gesunden, lebendigen Boden ausmacht, und erklärt Grundlagen und Aufbau der "Vierfelder-Rotations-Mischkultur" Schritt für Schritt. Diese Methode eignet sich auch für Anfänger*innen, es gibt nur ein paar Grundregeln, die viele Freiheiten lassen. Praxisbeispiel ist der Münchner Gemeinschaftsgarten StadtAcker, in dem Ruth Mahla selber gärtnert.

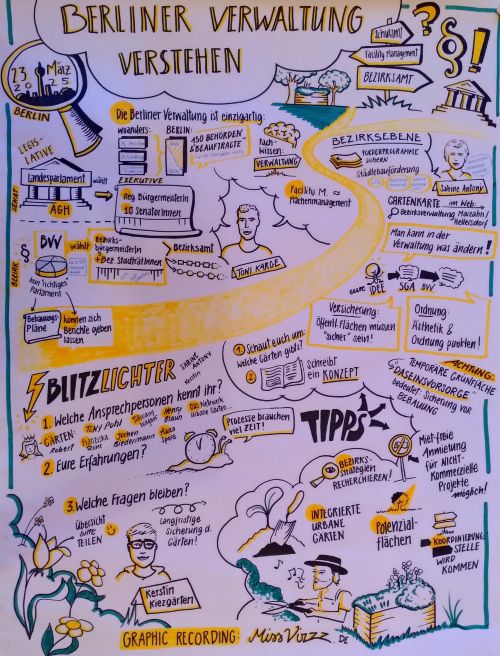

Das Netzwerk Urbane Gärten Berlin hat eine dreiteilige Werkstattreihe für Berliner Gemeinschaftsgärten-Aktivist*innen organisiert. Berlin hat als Stadtstaat mit zweigliedriger Verwaltung und Politik eine komplexe Struktur, in der für die Gärten vor allem die Bezirksebene wichtig ist. Ziel der Reihe: die Gärtner*innen und ihr Netzwerk mit vermeintlich trockenem Sachwissen ausgestattet zu ermutigen, ihre Anliegen gut informiert und an die richtige Stelle zu richten.

Das Netzwerk Urbane Gärten Berlin hat eine dreiteilige Werkstattreihe für Berliner Gemeinschaftsgärten-Aktivist*innen organisiert. Berlin hat als Stadtstaat mit zweigliedriger Verwaltung und Politik eine komplexe Struktur, in der für die Gärten vor allem die Bezirksebene wichtig ist. Ziel der Reihe: die Gärtner*innen und ihr Netzwerk mit vermeintlich trockenem Sachwissen ausgestattet zu ermutigen, ihre Anliegen gut informiert und an die richtige Stelle zu richten.

Die Werkstätten beschäftigen sich mit Grundlagen der Berliner Verwaltungsorganisation, Planungsrecht-Basics im Gemeinschaftsgartenkontext sowie Möglichkeiten politischer Einflussnahme („hacking politics“) für Nichtpolitiker*innen. In Teil 1 wurde entschlüsselt, welche Fragen im Bezirk, welche im Senat geklärt werden und wer in welchen Bezirken für welchen Sachverhalt zuständig ist. Teil 2 beschäftigte sich mit Schlüsselinstrumenten des Planungsrechts, die für Gärten relevant sein können, z.B. der gesamtstädtische Flächennutzungsplan (FNP), Bebauungspläne (B-Plan), Stadtentwicklungspläne oder das Berliner Ökokonto. Und in Teil 3 stand „Hacking Politics“ auf der Agenda: Wie kann das „System“ der Berliner Politik für Anliegen der Gemeinschaftsgärten geschickt genutzt („gehackt“) werden? Mit welchen gezielten Fragen werden Anliegen konkreter und wie werden Wege zu einer passenden politischen Einflussnahme gefunden? Das selbstbewusste Motto dabei: Wir verhandeln nicht über das Ob, sondern über das Wie.

Roter Faden für die Werkstätten war, wie eine konstruktive Kommunikation mit Verwaltung und Politik gelingen kann – für einzelne Gärten und ein starkes Netzwerk.

Die Werkstattreihe machte deutlich: die Auseinandersetzung mit Verwaltungs- und politischen Strukturen sowie mit Planungsinstrumenten ist die Grundlage dafür, Anträge und Unterstützungsaufrufe richtig zu platzieren und führt zur Mitgestaltung von Politik.

Input Hacking Politics Berlin (PDF)

Arbeitsblatt "Fragen" (PDF)

Graphic Recording Werkstatt 3, @Ingrid Lezar (PDF)

Hacking Politics Webinare

Im Netzwerk-Austauschabend (15.01.2026) berichteten Vertreter*innen des Neuland-Vorstands über die Entstehung, Entwicklung, Umzug und Zukunft des Gartenprojekts.

Zunächst entstand der Garten als Zwischennutzung auf einer kontaminierten, rund 9.000m² großen Brauerei-Brache. Den vielen Auflagen begegnete die stetig wachsende Gruppe mit Kreativität und einer guten Portion Pragmatismus. Sie deckten den Boden mit alten Werbebannern aus Meshgewebe ab, schütteten zehn Zentimeter ausrangierten Tennisplatzsand auf und stellten darauf selbstgebaute Hochbeete. Auf NeuLand wurde gemeinschaftlich und individuell gegärtnert. Ein Café, eine vielfältiges Veranstaltungsprogramm, zahlreiche Kooperationen und eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit machten den Garten schnell über Köln hinaus bekannt.

Vertreter*innen von NeuLand brachten sich über Jahre kontinuierlich in die Stadtentwicklungs- und Bürgerbeteiligungsprozesses im Kölner Süden ein. Das zahlte sich aus: Mit dem Umzug 2024 an die Koblenzer Straße ist NeuLand nun fester Bestandteil der neu entstehenden Parkstadt Süd. Der Verein hat mitten im künftigen Großpark eine von der Stadt langfristig zugesicherten Fläche.

Der Umzug und die vorbereitenden Arbeiten auf der neuen Fläche haben Kraft gekostet. Gelohnt hat es sich aber nicht nur wegen der unbefristeten Nutzung. Hier können sie nun direkt im Boden gärtnern.

Schon 2017 fand sich auf der alten Fläche eine Gruppe zusammen, die permakulturell gärtnern wollte und sich konsequent dazu fortbildete. Über die praktische Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten der alten Fläche und den Möglichkeiten der neuen Fläche, reifte die gemeinsame Vision. Anstelle eines Hochbeet-Gemeinschaftsgartens entsteht nun Schritt für Schritt ein „Essbarer Waldgarten“. Die Ziele sind, Biodiversität zu fördern, essbare Pflanzen anzubauen und einen Beitrag zur Klimawandelresilienz zu leisten. Die Umsetzung braucht Zeit, eine genaue Beobachtung der Fläche ist eine Grundlage. Damit die Gruppe parallel gärtnern kann, gibt es seit 2025 Beetstreifen für den Anbau einjährige Pflanzen.

Zur Website von NeuLand e.V.

Weitere Infos zu Waldgärten: Webinarmitschnitt "Urbane Waldgärten", Mitschnitt Online-Sprechstunde "Waldgärten in Städten"

Die Kosten für Gemeinschaftsgärten variieren stark – sie sind beispielsweise abhängig von der Größe und den Gegebenheiten der Fläche oder von der vorhandenen und gewünschten Infrastruktur.

Die Kosten für Gemeinschaftsgärten variieren stark – sie sind beispielsweise abhängig von der Größe und den Gegebenheiten der Fläche oder von der vorhandenen und gewünschten Infrastruktur.

Die anstiftung fördert bestimmte Materialien für Gemeinschaftsgärten. Die Förderrichtlinien sind hier zu finden. Es gibt keine Formulare und keine Fristen, eine formlose Mail reicht aus. Voraussetzung ist, dass die (potenziellen) Gärtner*innen von Anfang an in die Planung einbezogen werden, es also schon eine Gruppe gibt. Auch eine Fläche braucht ihr schon vor der Antragstellung. Im Garten sollte es um den Anbau von Gemüse, Obst und/oder Kräuter gehen.

Bei einer Antragstellung bitte den aktuellen Freistellungsbescheid des antragstellenden Trägers gleich mitschicken. Ihr müsst dafür keinen eigenen Verein gründen, ihr könnt einen vorhandenen gemeinnützigen Träger fragen, ob die Antragstellung über diesen laufen kann.

Wenn ein (geplanter) Garten noch nicht Teil des bundesweiten Netzwerks der Gemeinschaftsgärten ist, tragt diesen bitte gerne erst ein. Das geht hier.

Bie Rückfragen bitte an Gudrun Walesch richten:

Weitere Tipps findet ihr in unserer Zusammenstellung von Finanzierungsmöglichkeiten. Dort haben wir auch die Mitschnitte unserer Webinare zum Thema verlinkt. Im Kommentarbereich (ganz unten) sind immer wieder aktuelle Ausschreibungen und Tipps zu finden.

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt bietet Beratung zu Fundraising und Fördermitteln an und hat eine gut gepflegte Fördermitteldatenbank.

Neuste Kommentare