NETZWERK-NEWS

In München wächst seit 2005 im Petuelpark der interkulturelle Generationengarten. Der Park entstand auf dem Petueltunnel, durch den seit 2002 der Verkehr rollt.

In München wächst seit 2005 im Petuelpark der interkulturelle Generationengarten. Der Park entstand auf dem Petueltunnel, durch den seit 2002 der Verkehr rollt.

Auf 400m² Fläche gärtnern 30 Gärtner*innen. Einige der Gärtner*innen sind seit Anfang an mit dabei. Neben 28 Parzellen und einem Hochbeet gibt es Gemeinschaftsflächen mit Obstbäumen und Beerensträuchern. Das Wasser kommt aus zwei Zisternen, die Gartengeräte sind für alle jederzeit erreichbar in Metallschränken im Garten untergebracht.

Eine Besonderheit ist der barrierefreie Pavillon mit Küche, Heizung, Toilette und Terrasse. Der Pavillon wird für selbstorganisierte Veranstaltungen, Kurse und Feste genutzt. Hier findet auch regelmäßig das Gartencafé „Ü60“ statt. Im Sommer wird Obst aus dem Garten für die Kuchen genutzt.

Beim monatlichen Nutzer*innentreffen treffen die Gärtner*innen gemeinsam Entscheidungen, die beiden Gartenaktionstage pro Jahr werden genutzt, um den Frühjahrsputz zu machen und die Beete nach dem Winter wieder vorzubereiten.

Der Träger des Gartens, der Verein Stadtteilarbeit e.V., sorgt dafür, dass im Garten vielfältige Angebote stattfinden, die offen für die ganze Nachbarschaft sind. So ist der Generationengarten zum Beispiel Kooperationspartner bei dem Projekt „1qm Lein“. Schaubeete und Workshops ermöglichen es Interessierten, sich intensiv mit Flachs und Leinen zu beschäftigen.

Im Sommer 2025 feiert der Generationengarten sein 20-jähriges Jubiläum.

Website des Gartens

Eine bunt gemischte Gruppe aus Studierenden, Nachbar*innen, Lehrer*innen und Schüler*innen habt einen Teil der wild überwucherten Brache urbar gemacht. Gemeinsam haben sie Beete, einen Teich und einen kleinen Kräutergarten angelegt, Beerensträucher und Apfelbäume gepflanzt und ein Kompostsystem gebaut.

Einige Beete nutzt die Schule exklusiv. Schüler*innen lernen in der AG Stadtgarten (der 7./8. Klasse) und im Zusatzkurses Stadtgarten (Oberstufe) ökologisches, urbanes Gärtnern. Auch Teile des Wahlpflichtfaches Biologie (10. Klasse) finden hier statt. Während der Ferien kümmern sich die Gemeinschaftsgärtner*innen um die Beete.

Gartengeräte und andere Materialien teilen sich alle, anstehende Aufgaben werden gemeinsam abgesprochen. Dieses Jahr bauen die Gärtner*innen ein Gewächshaus. Sie wollen durch das Vorziehen von Pflanzen den Ertrag steigern und künftig auch selber Saatgut vermehren.

Instagram-Konto des Gartens:

„Hamburgs Gärten – Bündnis für Urban Gardening“ ist die neue Internetpräsenz des Hamburger Gartennetzwerks. Das Netzwerk erfand sich während Corona neu. Die ersten Treffen waren online. Ein kleines, engagiertes Orga-Team machte sich an die Arbeit und baute das Netzwerk peu à peu auf. Eine Engagementförderung der Stadt Hamburg ermöglicht ihnen, ihre Arbeit seit 2024 zu intensivieren.

„Hamburgs Gärten – Bündnis für Urban Gardening“ ist die neue Internetpräsenz des Hamburger Gartennetzwerks. Das Netzwerk erfand sich während Corona neu. Die ersten Treffen waren online. Ein kleines, engagiertes Orga-Team machte sich an die Arbeit und baute das Netzwerk peu à peu auf. Eine Engagementförderung der Stadt Hamburg ermöglicht ihnen, ihre Arbeit seit 2024 zu intensivieren.

Sie organisieren Treffen in immer anderen „Gastgeber-Gärten“, bei denen Wissen und Tipps ausgetauscht und gemeinsame Pläne für Veranstaltungen geschmiedet werden. Ein Newsletter mit interessanten Terminen und Anfragen für Gemeinschaftsgärtner*innen entstand.

Die Website „Hamburgs Gärten“ konnten sie Ende 2024 vorstellen. Dort werden das Netzwerk und die Gärten in ihrer Vielzahl und Diversität sichtbar. Bedarfe und Herausforderungen werden ebenso benannt wie Handlungsmöglichkeiten.

In Kooperation mit der anstiftung organisierte „Hamburgs Gärten“ im März den Workshop „Es läuft nicht rund im Garten? Verstetigungsmöglichkeiten von Gemeinschaftsgärten“. Der Austausch mit gegenseitiger Beratung zu aktuellen Herausforderungen half den Teilnehmer*innen, Lösungsansätze zu identifizieren. Mit Hilfe kreativer Methoden wurden diese auf Umsetzbarkeit geprüft.

Ein Ergebnis des intensiven Austauschs war der Wunsch, die Vernetzung zu intensivieren und mehr von den anderen Gärten mitzubekommen. Dafür bietet „Hamburgs Gärten“ die Plattform.

Website

Fotoprotokoll des Workshops (PDF)

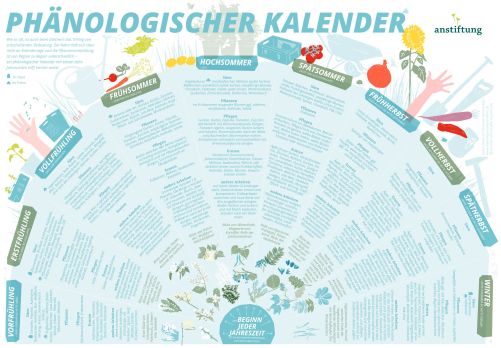

Ein phänologischer Kalender kann nicht nur den Gartenalltag erleichtern, sondern auch ein tieferes Verständnis für die Naturprozesse und deren Zusammenhang mit dem Klima schaffen. Weitere Informationen zum Thema gibt es auf Wikipedia.

Die anstiftung hat schon 2015 einen phänologischen Kalender in bunt und schwarz-weiß entwickelt (PDF).

Der Berliner Gemeinschaftsgarten himmelbeet musste 2021 umziehen. Dem Umzug voraus gingen viele Jahre politisches Engagement für den Erhalt des Gartens. Der Umzug brachte neben vielen Herausforderungen auch neue Chancen mit sich.

Im Online-Workshop „Flächen sichern – Herausforderungen und Chancen" teilen die Referentinnen, beide Teil des himmelbeet-Kollektivs, ihre Erfahrungen. In Gesprächen und Workshops mit anderen Gemeinschaftsgärten sammelten sie Wissen, das aufbereitet in die Broschüre „Stadt Grün Statt Beton“ einfloss.

Den Teilnehmer*innen des Workshops gaben sie Impulse zu den Bereichen:

Vereinbarungen: Was lernen wir aus Verträgen und Vereinbarungen?

Verhandlungen und Argumente: Wie arbeiten wir produktiv mit der Verwaltung zusammen?

Netzwerk: Welche Rolle spielt unser Netzwerk?

Gruppenorganisation: Wie trägt unsere Gruppenorganisation zur langfristigen Sicherung bei?

Neuste Kommentare