NETZWERK-NEWS

Seit 2017 wächst der Gemeinschaftsgarten „Garten der Hoffnung“ in Otterndorf. Zu der lebendigen Gemeinschaft gehören Menschen aus der Umgebung: Geflüchtete und Nichtgeflüchtete. Der 1000 m² große Garten ist Teil einer Kleingartenanlage.

Seit 2017 wächst der Gemeinschaftsgarten „Garten der Hoffnung“ in Otterndorf. Zu der lebendigen Gemeinschaft gehören Menschen aus der Umgebung: Geflüchtete und Nichtgeflüchtete. Der 1000 m² große Garten ist Teil einer Kleingartenanlage.

Gemeinsame Gartenarbeit, regelmäßige Deutschkurse, Feste und Bauprojekte schaffen viele Möglichkeiten der interkulturellen Begegnung.

Etabliert haben sich neben der Gartenarbeit, gemeinsame Kochaktionen sowie Kräuter zu trocknen und Obst zu verarbeiten. Der Garten beherbergt neben Gemüse- und Kräuterbeeten auch Beerensträucher und viele Apfel- und Birnenbäume.

Die vorhandene Laube wurde renoviert und ein Gewächshaus errichtet. Auf den Geräteschuppen und die Komposttoilette - beides selbst gebaut - ist die Gruppe besonders stolz.

Veranstaltungen wie das jährliche „Internationale Neujahrs-Café“ bringen Menschen aus aller Welt zusammen und schaffen Raum für lockeren Austausch. Organisiert wird auch alljährlich eine Frauenveranstaltung zum Internationalen Frauentag, und im Garten finden Feste statt, wie das Zuckerfest, das Sommerfest und das Erntefest.

Neu aufgebaut wurde eine Fahrradwerkstatt, die Beratung, Reparaturen und Hilfe zur Selbsthilfe bietet.

Der Garten der Hoffnung hat sich durch seine vielfältigen Angebote zu einem bekannten und anerkannten Ort des Austauschs entwickelt. Für 2025 sind spannende Projekte geplant, darunter ein Filmprojekt, das Garten und den kulturellen Austausch aus verschiedenen Perspektiven zeigen möchte.

Die Kosten für Gemeinschaftsgärten variieren stark – sie sind beispielsweise abhängig von der Größe und den Gegebenheiten der Fläche oder von der vorhandenen und gewünschten Infrastruktur.

Die Kosten für Gemeinschaftsgärten variieren stark – sie sind beispielsweise abhängig von der Größe und den Gegebenheiten der Fläche oder von der vorhandenen und gewünschten Infrastruktur.

Die anstiftung fördert bestimmte Materialien für Gemeinschaftsgärten. Die Förderrichtlinien sind hier zu finden. Anträge können formlos gestellt werden, es gibt auch keine Fristen. Bei Rückfragen bitte melden. Bitte den aktuellen Freistellungsbescheid des antragstellenden Trägers gleich mitschicken.

Weitere Tipps findet ihr in unserer Zusammenstellung von Finanzierungsmöglichkeiten. Dort findet ihr auch einige Webinare zum Thema. Im Kommentarbereich (ganz unten) sind immer wieder aktuelle Ausschreibungen und Tipps zu finden.

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt bietet zudem Beratung zu Fundraising und Fördermitteln an.

Der GemeinschaftsGarten Niederurff (GemGa) in Nordhessen ist seit 2013 ein Ort der nachbarschaftlichen Begegnung und der Selbstversorgung. Niederurff ist ein malerisches Fachwerk-Dorf mit 400 Einwohner*innen. 2023 konnte die Gruppe die Fläche kaufen.

Der GemeinschaftsGarten Niederurff (GemGa) in Nordhessen ist seit 2013 ein Ort der nachbarschaftlichen Begegnung und der Selbstversorgung. Niederurff ist ein malerisches Fachwerk-Dorf mit 400 Einwohner*innen. 2023 konnte die Gruppe die Fläche kaufen.

Auf rund 1000 m² wird hier mit ökologischen Methoden gemeinschaftlich gegärtnert, z.B. mit Permakultur, dem Anlegen von Pflanzengemeinschaften und Mulchen. Es wird experimentiert und was für gut befunden wird, behält die Gruppe bei. Neigungsgruppen übernehmen Aufgaben wie Kompostmanagement, Pflanzplanung und Samenbestellungen. Jede*r bringt Wissen und Können ein.

Im Garten gibt es neben verschiedenen Gemüsebeeten auch Obstbäume und -sträucher, Kräuter, insektenfreundliche Stauden und Blumen, Totholzecken und naturbelassene Bereiche.

Im Jahr 2024 fanden Projekte wie den Aufbau eines Upcycling-Gewächshauses, die Erweiterung der Wildstaudenbeete und Düngen mit Urin statt.

2024 erhielt der Garten außerdem den 2. Preis der Schwalm-Eder-Krone Engagement und Ehrenamt in der Kategorie Umwelt- und Naturschutz.

Führungen, Vorträge und Zeichenkurse laden Interessierte ein, den Garten näher kennenzulernen.

Der Gemeinschaftsgarten heißt alle willkommen – ob für ein Gespräch am Zaun, eine Führung oder aktive Mithilfe bei den regelmäßigen Treffen.

Gemeinschaftsgärten leisten einen wichtigen Beitrag für Städte und Gemeinden. Forscher*innen des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung weisen darauf hin, dass die Gärten mehr Unterstützung brauchen. Im Projekt „GartenLeistungen II“ wurden Potenziale und Wirkungen der Gärten untersucht. Die IÖW-Projektgruppe empfiehlt den Kommunen, bessere Bedingungen für die Gärten zu schaffen, wie zum Beispiel feste Ansprechpersonen, Förderprogramme und Flächenpools. Die Empfehlungen sind nachzulesen im IÖW-Impulspapier „Gemeinschaftsgärten für zukunftsfähige Städte“

Gemeinschaftsgärten leisten einen wichtigen Beitrag für Städte und Gemeinden. Forscher*innen des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung weisen darauf hin, dass die Gärten mehr Unterstützung brauchen. Im Projekt „GartenLeistungen II“ wurden Potenziale und Wirkungen der Gärten untersucht. Die IÖW-Projektgruppe empfiehlt den Kommunen, bessere Bedingungen für die Gärten zu schaffen, wie zum Beispiel feste Ansprechpersonen, Förderprogramme und Flächenpools. Die Empfehlungen sind nachzulesen im IÖW-Impulspapier „Gemeinschaftsgärten für zukunftsfähige Städte“

Auch der Gemeinschaftsgarten himmelbeet arbeitete im Projekt „GartenLeistungen II“ mit.

Basierend auf den eigenen Erfahrungen und denen anderer Berliner Gemeinschaftsgärten, ist eine Broschüre zum Thema Flächensicherung entstanden. Die Wissenssammlung bietet praktische Einblicke und Inspirationen zu den Themen Flächenkategorien, Infrastruktur, Vertragsgrundlagen, Verhandlungstipps und Gruppenorganisation.

GartenLeistungen

Impulspapier IÖW

himmelbeet-Broschüre „Stadt grün statt Beton“

Dokumentation der Abschluss- Fachtagung „Parks und urbane Gärten für lebenswerte Städte“

Die ersten partizipativen Planungen fanden schon 2021 statt. Die ersten Pflanzungen konnte die Gruppe im Spätsommer feiern. Seitdem werden Hügel-Kulturen und Beete nach der „Lasagne Methode“ angelegt, bei den unterschiedlichen Materialien aufeinandergeschichtet werden.

Entstehen sollen mehrjährige Polykulturen, sogenannte Pflanzengilden. Bisher wurden weit über 100 Pflanzen gepflanzt, darunter fünf Bäume, etwa 50 Sträucher, und viele weitere Kräuter und Stauden. Für 2025 ist bereits einiges in der Vorbereitung. Weitere Gilden werden gestaltet. Der Kiez-Kompost soll sich weiter etablieren. Auf 100 m² soll eine Art Micro Farm entstehen, die eine große Vielfalt auf kleiner Fläche vereint. Unmittelbar daneben entsteht eine offene Gemeinschaftsküche für Workshops, zum gemeinsamen Kochen und für Veranstaltungen. Der Westfeld Garten möchte ein lebendiger Treffpunkt für den Kiez und darüber werden. Das Projekt lebt von den Ideen und dem Engagement seiner Gemeinschaft. Es ist partizipativ und offen für alle, die Interesse haben. Feld Food Forest freut sich über alle, die mitmachen möchten.

Website

Instagram

Kontakt-E-Mail:

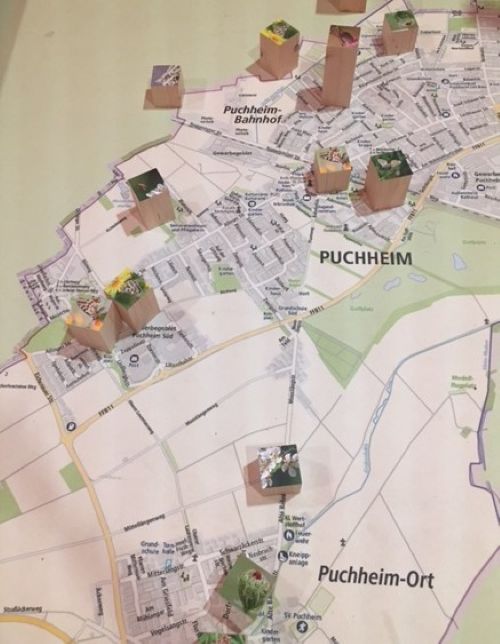

Die Stadt Puchheim bei München hat sich von der „Essbaren Stadt Andernach“ inspirieren lassen. 2016 gab der Vortrag des ehemaligen Andernacher Bürgermeisters den Anstoß zu dem vielfältigen Mitmachprojekt „Stadtbeete...

Die Stadt Puchheim bei München hat sich von der „Essbaren Stadt Andernach“ inspirieren lassen. 2016 gab der Vortrag des ehemaligen Andernacher Bürgermeisters den Anstoß zu dem vielfältigen Mitmachprojekt „Stadtbeete...

Am 08.März findet im Humboldt Forum ein Aktionstag von BERLIN GLOBAL zum Weltfrauen*tag statt!Insbesondere öffentliche Räume und somit auch Gemeinschaftsgärten spielen eine wichtige Rolle...

Am 08.März findet im Humboldt Forum ein Aktionstag von BERLIN GLOBAL zum Weltfrauen*tag statt!Insbesondere öffentliche Räume und somit auch Gemeinschaftsgärten spielen eine wichtige Rolle...

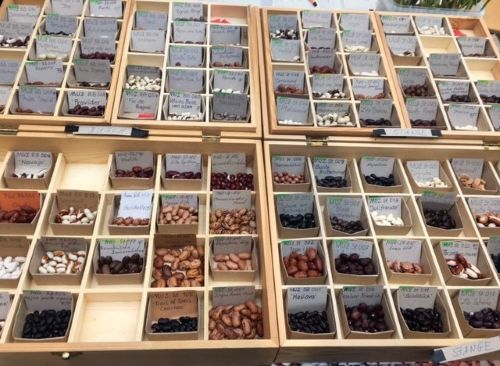

Jetzt ist die Zeit der Saatgutfestivals und Saatguttauschbörsen. An vielen Orten finden sie statt – zunehmend auch in Kooperation mit Gemeinschaftsgärten oder direkt in den Gärten selbst. Ziele sind u.a. die...

Jetzt ist die Zeit der Saatgutfestivals und Saatguttauschbörsen. An vielen Orten finden sie statt – zunehmend auch in Kooperation mit Gemeinschaftsgärten oder direkt in den Gärten selbst. Ziele sind u.a. die...

Neuste Kommentare